今回のブログでは、そもそも「化粧品って何?」という点について書きたい。実は、僕自身、勢い良くメンズコスメ事業を始めるとはいったもの全くの素人である。そこで、一から化粧品について勉強してみたので、僕なりにまとめてみた。

〈目次〉

1.医薬品、医薬部外品、化粧品の違い

※「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」第2条第3項より

以上が、通称「薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)」第2条第3項に記載されている化粧品の定義である。化粧品とは、いわゆる「人体に対する作用が緩和」であり、「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つため」のものである。

(なかなかこれでは、ピンとこないかもしれないので、「化粧品」を「医薬品」や「医薬部外品」と比べてみた。)

- 医薬品:主に治療を目的として使用される。

- 医薬部外品:人体に対する作用が緩和なもので、主に体臭やあせも・ただれ、脱毛・育毛の予防や治療のために使用される。

- 化粧品:人体に対する作用が緩和なもので、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために使用される。

※詳しくは以下の表を参照

| 分類 | 定義 |

|---|---|

| 医薬品 法第2条第1項 |

(1)日本薬局方に収められている物 (2)人または動物の疾病の診断、治療または予防に使用されることが目的とされている物であって、機械器具等でないもの (3)人または動物の身体の構造または機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、機械器具等でないもの |

| 医薬部外品 法第2条第2項 |

次に掲げる物であって、人体に対する作用が緩和なものをいう。 (1)次の目的のために使用される物であって機械器具等でないもの ①吐きけその他の不快感または口臭若しくは体臭の防止 ②あせも、ただれ等の防止 ③脱毛の防止、育毛または除毛 (2)人または動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物であって機械器具等でないもの (3)上述の医薬品の(2)または(3)に記載の目的のために使用される物のうち、厚生労働大臣が指定するもの |

| 化粧品 法第2条第3項 |

人体に対する作用が緩和であり、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つためのもの |

そして、僕たちHOLO BELLは、上述の内、「化粧品」の分類に当てはまるものを男性に広げたいと考えている。それは、メンズコスメを何か具体的な治療や予防のために使用するだけではなく、普段の日常の中で、自分の身だしなみを整えたり、男性なりの美を楽しむことを、女性だけではなく男性にも取り入れて頂きたいと考えているからだ。

2.皮膚の仕組みと化粧品の役割

※スキンケア大学HP「肌の構造とその役割」より引用

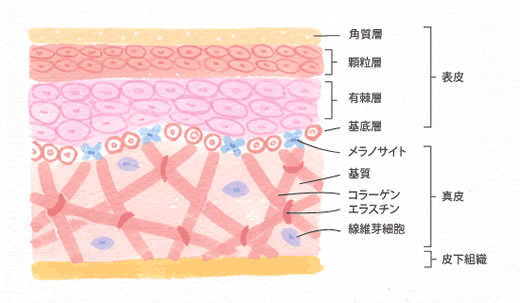

一般的に皮膚とは、表皮・真皮・皮下組織から成り立っており、それぞれの機能は以下の通りである。

- 表皮:いわゆる一番外側の皮膚であり、角質層・顆粒層・有棘層・基底層からなる。厚さは約0.2mであり、体内の防護壁としての機能を果たす。

- 真皮:基底層より下の組織(皮下組織まで)であり、皮膚のハリや弾力を保つための役割を果たしている。厚さは約1.8m。

- 皮下組織:真皮の下にあり、皮膚と筋肉と骨との間にある組織である。脂肪を蓄えることにより、身体全体のクッション機能を果たす。

そして、僕たちが取り組む化粧品であるが、これは上記(1)の角質層に働きかけるものであり、角質層とは、NMF(アミノ酸等)や細胞間脂質(セラミド等)からなり、主にバリア機能の働きでうるおいを保ったり、乾燥から皮膚を守ったりする役割を持つ。

ちなみに、「えっ、化粧品って真皮には届かないの?」と思われた方もいるかも知れないが、結論から言うと、一般的に化粧品は真皮には届かない。

これは、上述の「人体への作用が緩和」ということにも通じるが、仮に化粧品が真皮まで届いてしまった場合は、真皮にあるランゲルハンス細胞という免疫センサー反応し、炎症やかゆみ、アレルギーなどの反応を起こしてしまう可能性が生じてしまう。よって、普段の日常の中で使用する化粧品は、角質層に働きかけ、バリア機能としてうるおいを保ったり、乾燥から皮膚を守ったりするのだ。

※上記説明については、こちらのブログの解説がわかりやすかったので紹介する。

なお、世に出ている化粧品の多くは、どれも「真皮まで届く」という表現がなされていないが、これは昭和36年2月8日薬発第44号薬務局長通知(平成12年12月28日医薬発第1339号医薬安全局長通知により改正(※))「薬事法の施行について」別表第一の「化粧水」の「効能の範囲」、および昭和55年10月9日薬発第1339号薬務局長通知(改正:平成14年3月28日医薬発第0328009号)「医薬品等適正広告基準について」別紙第3(基準)3 (3)、日本化粧品工業連合会「化粧品等の適正広告ガイドライン」にて、明確な基準が示されているからだ。

※本改正に伴い、「平成13年4月1日以降に販売される化粧品については、化粧品基準(平成12年9月厚生省告示第331号)の規定に適合する限り,これまで医薬部外品の効能として取り扱われていた効能であっても,改正後の化粧品の効能に該当するものについては,化粧品で標榜できる」とされている。ただし、医薬部外品の効能として「真皮まで届く」というものはない。

3.スキンケア化粧品の分類

さて、ここまでで「医薬品、医薬部外品、化粧品の違い」、「皮膚の仕組みと化粧品の役割」を見てきたが、最後に「スキンケア化粧品の分類」について説明したい。ちなみに、筆者は、最もこの分野に対する知識がなく、勉強するにあたっては、とりあえず色々と試してみて、文字通り体で覚えた(笑)

スキンケア化粧品というと、主に以下の7種類がある。もちろん、他にもオールインワン化粧品など色々とあるが代表的なものを抜き出してみた。

| 分類 | 用途 |

|---|---|

| クレンジング | 主にメイクなどの油汚れを落とす。 |

| 洗顔(、石けん) | 主に汗や皮脂、ほこりなどを落とす。 |

| 化粧水 | 洗顔などで汚れとともに失われた保湿成分を補う |

| 美容液 | 肌トラブルの気になる箇所に有効成分を補う。 |

| 乳液 | 保湿もしつつ必要な油分も補う。 |

| クリーム | 上記で与えた有効成分を肌に閉じ込める。 |

| 日焼け止め | 紫外線を反射または吸収し、肌トラブルを防ぐ。 |

そして、これらのスキンケア化粧品は、①水性成分②油性成分③界面活性剤の3つのベース成分と、機能性成分や安定化成分、その他の成分が付け加えられ、製造されている。

なお、各成分の代表的なものを下図の通りあげてみたが、日本化粧品工業連合会の「化粧品成分表示リスト」によると現在13,000を超える成分があるとのことである。

| 種類 | 成分例 |

|---|---|

| 水性成分 | 水、エタノール、BG |

| 油性成分 | ミネラルオイル、ワセリン、ジメチコン |

| 界面活性剤 | セッケン素地、ステアルトリモニウムクロリド、コカミドプロピルベタイン |

| 機能性成分 | ビタミンC誘導体、プラセンタエキス、セラミド |

| 安定化成分 | カルボマー、メチルパラベン、クエン酸 |

| その他の成分 | 香料成分、温感(冷感)成分、色材 |

ここまでで述べてきたように、スキンケア化粧品は、3つのベース成分を基軸に、それらに基づく多種多様な成分を組み合わせて製造するのである。なんとなくではあるが、薬局やデパート行くと無数の化粧品がある理由がわかったような気がしてきた。

ちなみにだが、ここまで調べてきて疑問に思ったことが1つある。

そもそも化粧品とは、人体に対する作用が緩和で、かつ配合量は異なれど、基本となる成分はほとんど同じであるのに、何故こんなにも分類が必要なのか。例えば、「洗顔をした後に、化粧水でうるおいを与え、気になるところには美容液で有効成分を与え、さらに乳液で必要な油分を補い、最後にクリームでこれらを閉じ込める」なんてことは本当に実効性があるのか。いや、美容液を与えたぐらいから、すでにお肌は水分で一杯であり乳液やクリームを塗る余地はないのではないだろうか。また、クリームで閉じ込めるとは一体どういうことなのか。

個人的には、①汚れを落とす商品、②保湿をする商品、③紫外線などからお肌を守る商品の3分類だけでいいような気がしている。ともあれ、自身の中では、未だこの疑問に対する答えを得られていない。

しかし、僕たちHolo Bellでは、僕たちが完全に納得して、自信を持って進められる商品を提供したいと考えている。今後、具体的に商品を考えていくにあたっては、上記のような疑問を大切に一つ一つクリアにしていきたい。