前回の記事「アイスプラントが砂漠を救う!? 株式会社農研堂」はこちらより、ご覧ください。

前回の記事では、株式会社農研堂(以下、「農研堂」)の下田さんとアイスプラントとの出会い、アイスプラントの持つ可能性、そして、そのアイスプラントを食用化(バラフ®)・事業化するまでについて触れてきた。

今回の記事では、バラフ®を事業化した後の農研堂の歩みについて、お話を伺った。

「通常、生産者としての農家は、生産物を流通業者に引き渡し、その流通業者が市場のせりにて値決めを行います。しかしながら、私たちは生産者である私たち自身が値決めを行い、販売するという仕組みを採用しました。」

下田さんによると、市場のせりの仕組み自体は素晴らしいものなのだが、バラフ®のように認知度が比較的低い野菜は、需要がない分、安く買い叩かれてしまいやすいそうだ。それゆえ、事前にバラフ®の値段を固定し、販売することにしたのである。

しかしながら、値段を固定する手法には大きなリスクがつきまとう。市場のせりでは、売れない商品は、需給バランスから値段が下がり、最終的には売れることが多いのだが、バラフ®の場合、値段が固定されているため、売れない場合は、そのまま売れ残りとなってしまうのだ。

そして、そのリスクは実際に顕在化した。下田さんは、当時の状況をこう語ってくれた。

「バラフ®が食用化できたというニュースが全国に流れたとき、本当に沢山の反響をいただきました。それゆえ、栽培を希望された農家さんと契約し、バラフ®の出荷を開始しました。しかし、年間の生産量や需要は時期によって変動するため、生産が過剰となる時期には農研堂に大量のバラフ®が在庫として残り、赤字となってしまう問題が解消できずにいました。」

そうして、農研堂の事業は途切れかけた。

しかしながら、そんな状況を打破したのが、佐賀大学より紹介を受けた永原さん(現在、農研堂代表取締役)との出会いだった。

永原さんは、約13年もの間、日本酒業界に身を置き、当時は、大学ブランドのお酒造りなどの業務に従事していたビジネスマンであった。佐賀大学より、そんな永原さんの手腕を買われ、農研堂を紹介されたのである。

永原さんは、当時の状況についてこう語る。

「バラフ®については、大学の紹介の半年ほど前から、ニュースで知っていました。直感的に、画期的な商品だと思い、こういう商品の販売やマーケティングをやってみたいと思っていました。そんな矢先、佐賀大学から農研堂という会社を手伝って欲しいと紹介されたのです。まさか、とは思いましたが、折角のお話ですので、二つ返事でお手伝いさせてもらうことにしました。」

そうして、農研堂の運営に携わるようになった永原さんだったが、いざ運営に携わってみると苦労の連続だったそうだ。当時、バラフ®という商品に対しては、大学発のブランドであるということや、全国的にニュースなどで取り上げられたということから、様々な利害関係者の思惑が混在し、それに農研堂は振り回されていたのだ。

そこで、永原さんは、すべての利害関係者と綿密に話し合い、それぞれの業務内容に応じた役割と責任を明確にしていった。誰がどういう役割と責任を負っているかを明確にすることで、各関係者が主体的に動くように仕向けたのだ。

永原さんは、こう語る。

「これまで研究の世界にいた下田にとって、研究のことはわかってもビジネスの面では難しいこともあったのではないでしょうか。それゆえ、下田が技術の面、私がビジネスの面で農研堂を運営していくことにしたのです。」

また、永原さんはバラフ®の需給バランス調整のため、綿密なマーケット調査も始めた。これにより需要に応じたバラフ®の生産という供給面の調整が可能になったのだ。

そうして、バラフ®の需要と供給が安定的なものとなり、農研堂の事業がうまくいくようになった。

では、そんな農研堂であるが、今後のビジョンや取り組む課題、そして、化粧品として利用されるようになった背景などについては、次回の記事にて紹介したい。

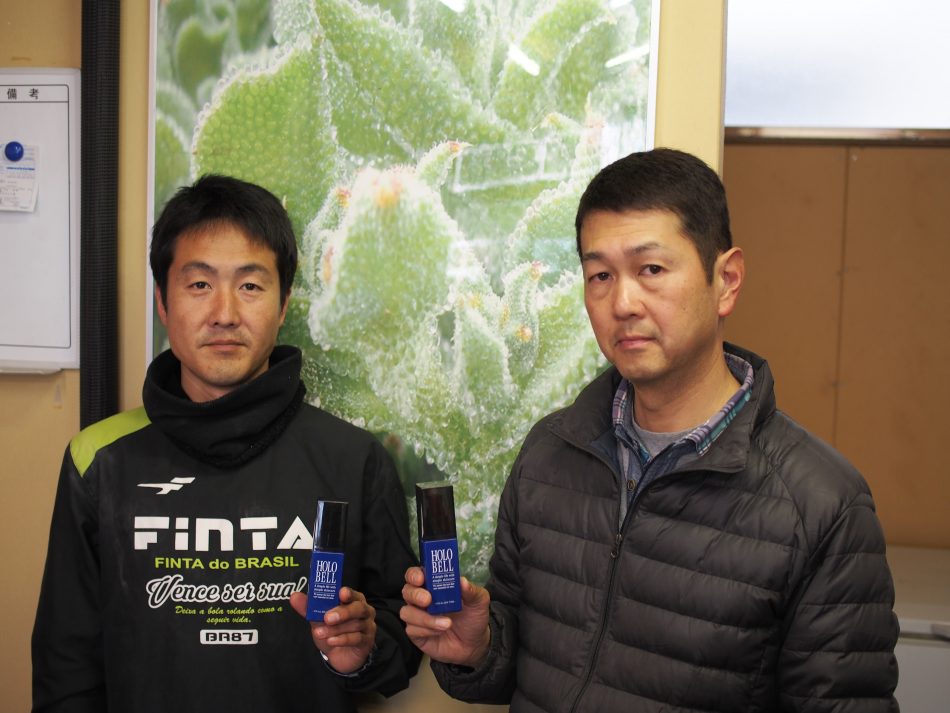

(聞き手 HOLO BELL徳山)

〈株式会社農研堂の情報〉

住所:〒842-0006 佐賀県神埼市神埼町枝ヶ里54−1

TEL:0952-20-1431

ウェブサイトはこちら

〈HOLO BELL〉

ウェブサイトはこちら

Facebookページはこちら